画像検査とは、X線、磁気、放射性物質、超音波などを使用して、脳や血管を視覚的に見える様にした検査の事を言います。

頭部X線撮影(頭蓋骨の写真)、頭部CT検査、頭部MRI検査、脳血管撮影、脳血流シンチグラフィ(SPECT)、PET検査、頚動脈エコー(超音波)検査などがあります。

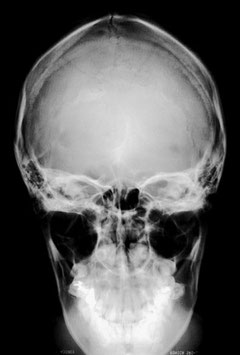

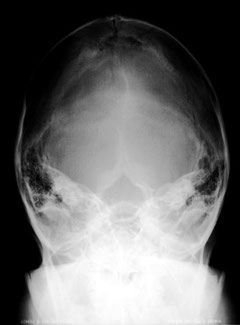

X線撮影(頭蓋骨:Skull)

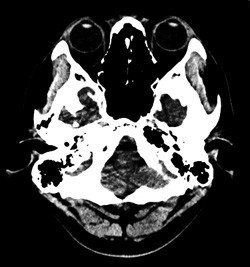

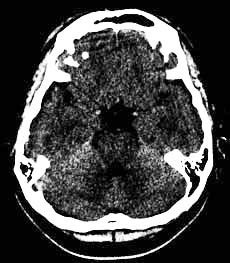

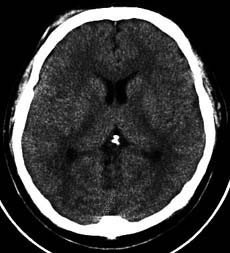

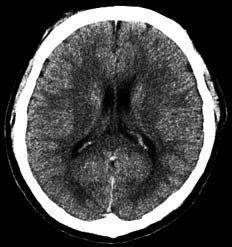

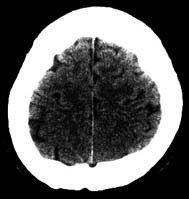

頭部CT

X線を使用する撮影ですが、細いX線ビームを回転しながら出してそれをコンピュータ画像処理したものです。

スライス番号は、すぐ下のCT画像に対応しています。上段の図をクリックすると下段のCT画像が拡大して見られます。

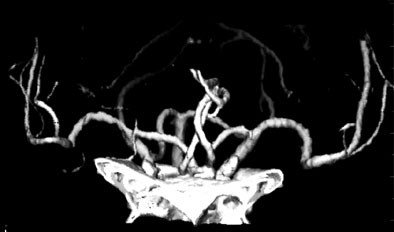

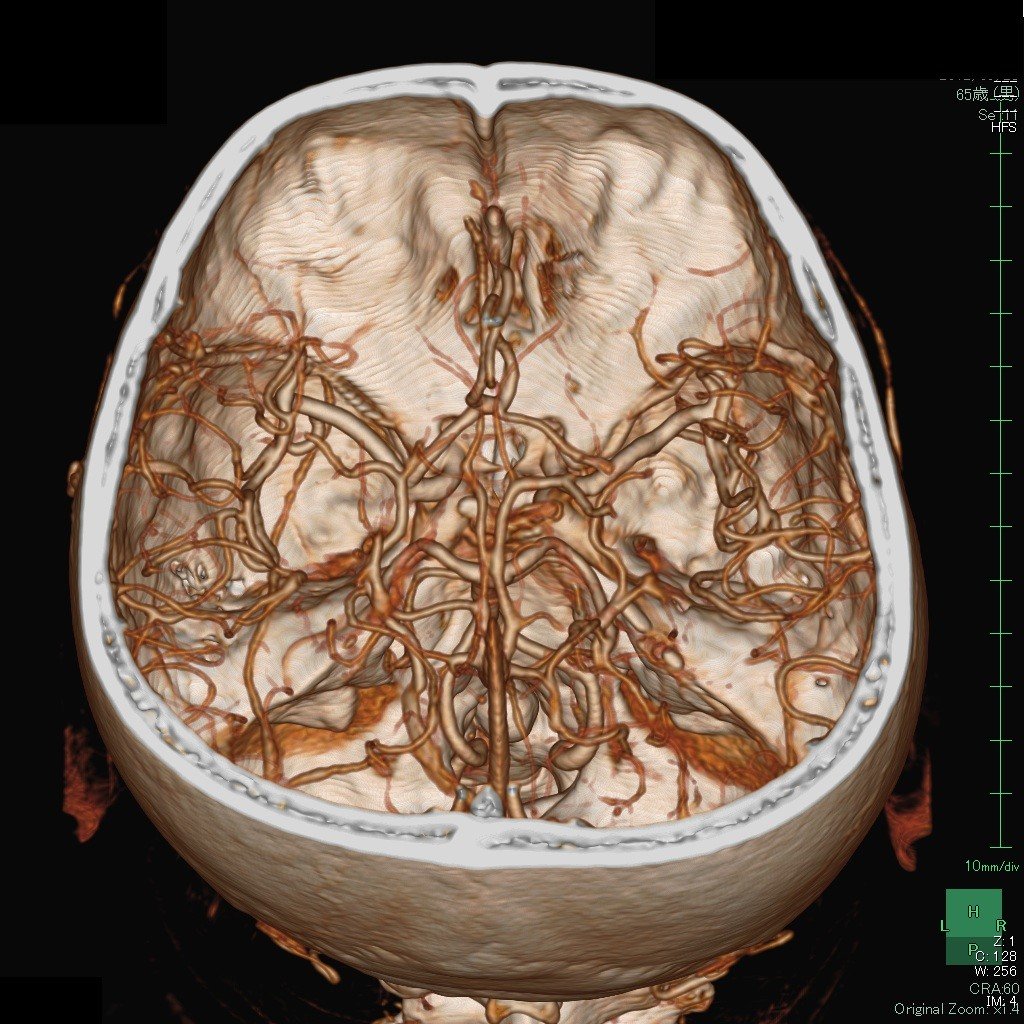

これは、造影剤を使って脳内の動脈を3Dで撮影した画像(3D-CTA)です。患者さんに説明するときにも、画面でmovieとしてお見せできます。

たとえば、このYouTubeの画像は私が血管内治療をする直前の3D-CTAの画像(動画)です。

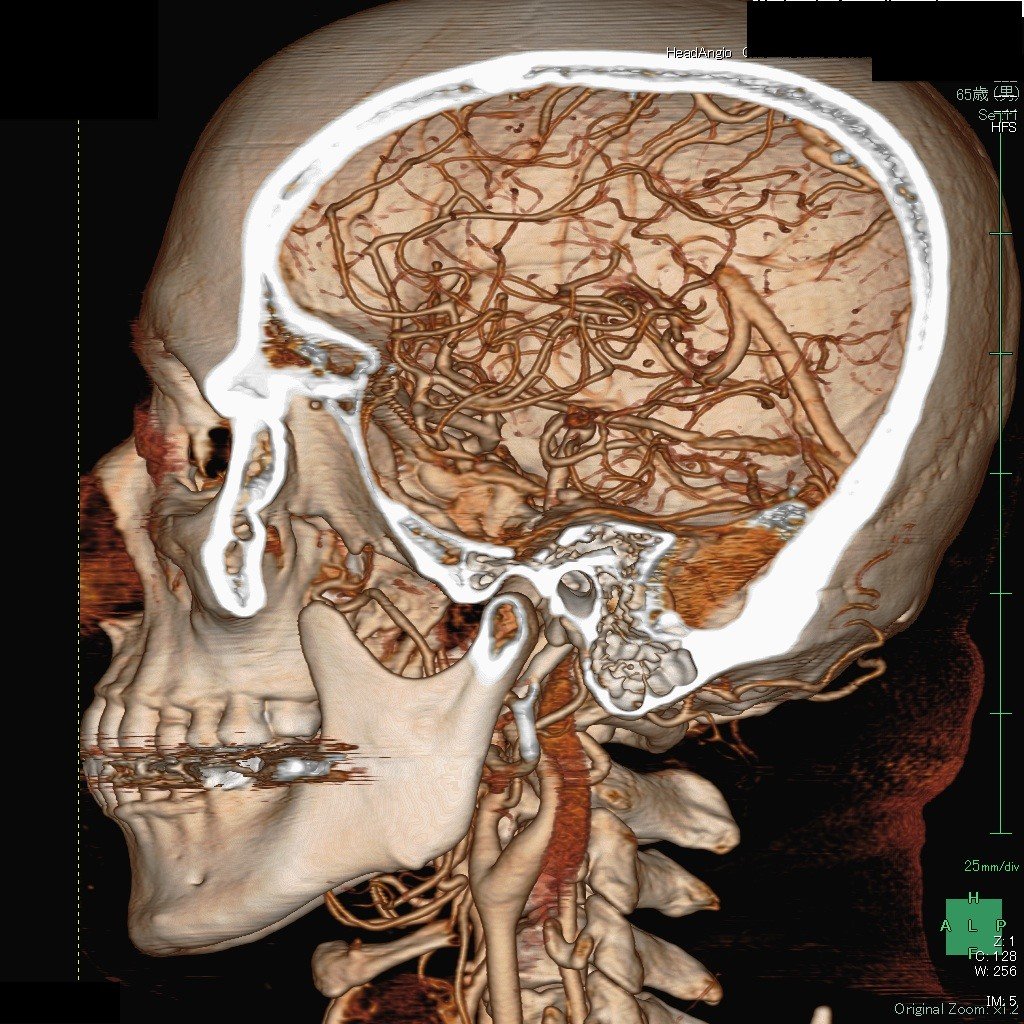

さらに、この3DーCTA画像は骨をどこで切り取るかによって色々な画像を作る事ができます

また、頭蓋骨ごと回転させて、頚部動脈も観察する事ができます

MRI(magnetic resonance imaging, 磁気共鳴映像診断法)

脳卒中を予防するために

MRIは、磁気共鳴イメージングと呼ばれ、強力な磁石を用いて横断面だけでなく縦、斜めと自 由な角度で脳を断面で見ることができます。それだけでなく、CTの様に造影剤を使用しなくても脳の血管を映し出すことがで来る(これをMRA=MRアンギ オと言います)のです。MRIの性能を決めるのは磁石の強さです。この強さはテスラと言う磁力の単位で表します。現在日本で市販されているのは普及タイプ の0.2テスラと0.5、1.0、1.5、3.0テスラです。この MRIを利用することで、クモ膜下出血の原因である脳動脈瘤や脳梗塞の原因である頚や脳の動脈の狭窄などいろいろな脳の病気を発病する前に発見することが できます。

検査は痛みも全くなく、30分くらい横になっているだけで終了します。ご希望の方は脳神経外科を受診下さい。

脳血管撮影(DSA:Digital Subtraction Angiography)

脳の血管を造影剤によって写し出す検査です。最近ではDSAと言ってコンピューターでデジタル化して骨を見えなくして血管だけが見えるようにすることもできるようになってます。

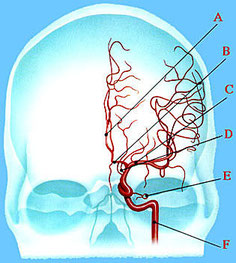

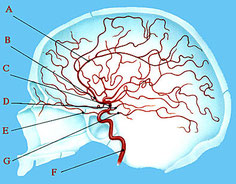

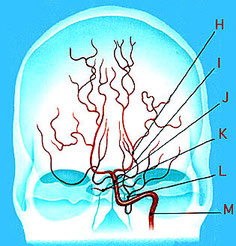

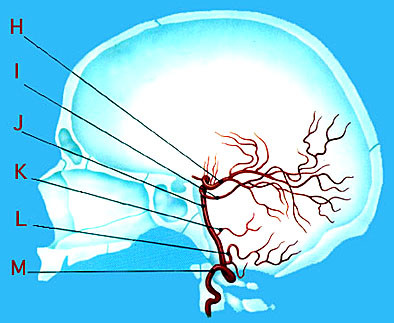

下図は代表的な脳の動脈をイラストにしたものです。

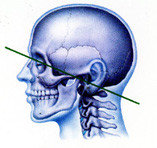

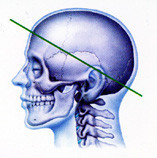

内頚動脈系の走行

正面像 (A-P view)

- 脳梁周囲動脈

- 前大脳動脈

- 中大脳動脈

- 前脈絡動脈

- 眼動脈

- 内頚動脈

- 後大脳動脈

側面像(Lateral view)

椎骨動脈系の走行

正面像 (A-P view)

H. 後大脳動脈 I. 上小脳動脈 J. 脳底動脈 K. 前下小脳動脈 L. 後下小脳動脈 M. 椎骨動脈

側面像(Lateral view)

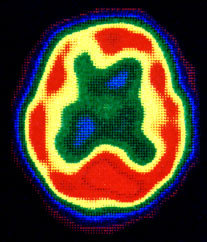

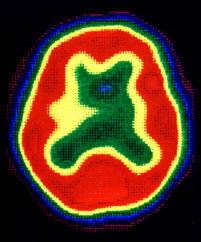

脳血流シンチSPECT(シングルフォトン断層法)

微量の放射線同位元素(ガンマ線放出核種)を静脈注射しどのくらい脳の中に取り込まれるかによって脳血流を測定する

よく使用される薬品は 123I-IMP(N-isopropyl-123I-p-iodoamphetamine)および 99mTc-Ethyl cysteinate dimer(ECD)

([N,N’-Ethylenedi-L-Cysteinate(3-)] Oxotechnetium (99mTc), Diethyl Ester)の2種類です。

さらに、負荷試験と言って脳血管を拡張する作用のあるダイアモックス(diamox)と言う薬を静脈注射してどのくらい脳血流が増加するかを調べます。 この脳血流を測定することによりCTやMRIでは得ることのできない脳の機能的側面が評価できるのです。

正常SPECT像

正常SPECT(ダイアモックス負荷)

青から,黄,赤となるにつれ脳血流量は増加します

PET-CT

脳外科でよく行われると言うよりは、一般には、がんの診断に使われることの方が多いと思います。

PET-CT